| 幕后 | 您所在的位置:网站首页 › 冈仁波齐 照片 › 幕后 |

幕后

|

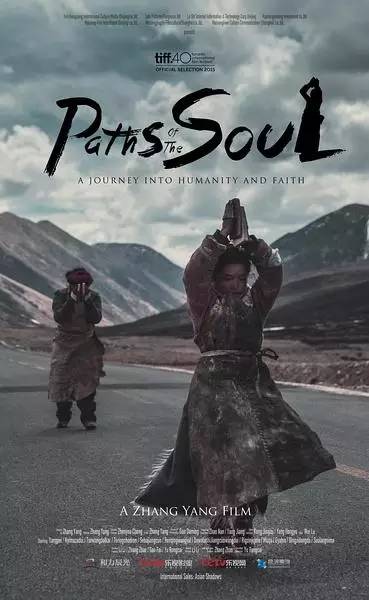

导演张杨 20年间不断去西藏,它和我的生命相关 身在第六代导演的阵营里,《冈仁波齐》导演张杨已年近五十。1991年,他作为背包客,第一次去西藏,“见了那里便喜欢,喜欢那儿的风土文化,喜欢它的人和民俗,还想再来。”张杨说自己当时脑子一热,就想总有一天“会到西藏拍一部电影”。 他很快有了机会,第二年,张杨毕业,当时台湾电视台找他拍纪录片,他可以选择任何地方作为拍摄对象,于是,西藏、云南和青海这几个地方张杨就拍了大半年的时间。 关于大电影,没有机会就创造机会。1999年,张杨在《洗澡》中“硬是”放了一些西藏的元素。这部以北京澡堂子为主要背景的影片,穿插了几次藏民老人带着小孙女去圣湖洗澡的镜头,祖孙俩走了很多很多天,然后在最寒冷的冬日终于到达了目的地。 而这短短的几个镜头,差点让导演张杨死在西藏,他拍摄时出现了严重的高原反应,几乎双目失明。 后来,张杨短暂地进行了几次商业化电影的尝试后,又回归到了“西藏”。《冈仁波齐》和《皮绳上的魂》两部影片全程都在西藏取景,并且是穿插着拍摄,《冈仁波齐》拍朝圣,《皮绳上的魂》对准西藏城区之外的荒野,讲述复仇和信仰的故事,那是一种让人非常惊讶的生态。

“作为比较早进藏区的游客,你和现在大部分去西藏旅行的那些人的心态有什么不同吗?”当记者抛出这个问题时,张杨并没做迟疑:“没有什么不同吧。我也是一个没有宗教,没有信仰的人,也不是一个佛教徒。而且大家第一次去西藏,都会觉得很震撼,然后越深入就越着迷。” 接着这个话题,张杨和我们聊起了杜家毅,杜家毅第一次去西藏见到活佛就一下匍匐在地板哭了。后来,杜家毅拍出了口碑非常不错的《转山》。在张杨看来,他带着杜家毅去西藏进行的这次旅行,就太重要了。 提起活佛,张杨称自己见过很多藏传佛教的活佛,也经常一起聊天。他觉得他和活佛们的关系是平等的,没有特别崇拜的概念。他有一个特别好的活佛朋友,经常一起聊生活、聊宗教,甚至会聊到基督教伊斯兰教。 而他的活佛朋友从来没有劝说他成为佛教徒,张杨也自称自己六根不净,还处在“在世俗生活里打转转”的状态。 “但这不妨碍我在精神层面了解这一切,我天生就喜欢云南、西藏这样的地方,我觉得它跟我的生命是有关系的,我属于这种地方。”张杨导演抽着烟,给关于“西藏”这部分的聊天划上了一个特别文艺的句号。他的那身藏式打扮,让我们在某瞬间忘了他其实是一个地道的北京人。

左起:孙周、田壮壮、张杨 最擅长做伪纪录片的导演 张杨非常坦承地说,《冈仁波齐》不是一部纪录片,称它为纪录片只是为了立项。他给影片的真实定位是:伪纪录片。 “因为这里面的大部分情节都是真实的,“生”是真实的,“兄妹朝圣者”是真实的,“屠夫”也是真实的。不真实的可能是“死”,但是这其实也是事实,因为真的有很多朝圣者死在了冈仁波齐。” 张杨的解释似乎自带矛盾点,因为这种伪纪录片的类型在华语片里并不常见。但是,光张杨自己,就已经拍了两部,另一部叫做《昨天》。

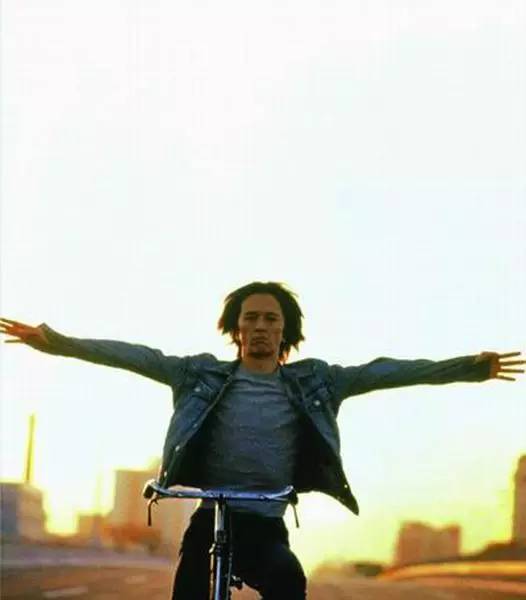

《昨天》贾宏声剧照 《昨天》是对演员贾宏声在上世纪九十年代整十年不堪回首岁月的真实再现,并由贾宏声本人及其家人回归各自相应身份参与拍摄。张杨与贾宏声是大学同学,两人关系十分密切。借由此便利,那次拍摄非常之大胆。这种电影类型,在拍摄时都没有剧本,拍摄《昨天》时,张杨要和贾宏声以及他的父母家人不停的聊,很多贾宏声当年特别极端的细节就是这么聊出来的。

张杨与贾宏声合影,左起第二为张杨 十几年之后,张杨再操作这种“伪纪录片”类型电影的时候,依旧用的是类似的方式。同样没有剧本,也同样是边拍边等故事。 影片《冈仁波齐》中,一个屠夫为了洗刷罪孽,也参加了朝圣队伍。这个屠夫在磕头的过程中,眼前的地上出现了一只小虫子,他耐心地等待虫子爬过去,才起身。 “这就是一个主动的创作,而不是被动观察的概念。但是我们用一个纪录片式的手法拍摄。开始部分,我们先拿着小的机器观察记录,想法从这里面提炼出,比如他们在做青稞酒,这个场面还挺好,那么久重新来一遍,但是在煮青稞酒的时候我希望你说两句话,“我也挺想去朝圣的,但是那个男人就说不行,你在家里有工作不能去”什么的,他其实就变成一个电影的场景。但真实的磨青稞,他们基本是不会说话的。”张杨说“拍了九个月,剧组大部队有时候就在旁边扎个帐篷睡,没有外界干扰,很静,能拍的景都拍了”。 但是对《冈仁波齐》这部影片来说,更有趣的是选演员的过程。张杨先后去了云南德钦和四川德容,那里的人什么都好,但是藏族汉化得太厉害了。于是,他们最后到了芒康,在一个一妻多夫制的村子里,凑齐了“朝圣小队”。 这个“朝圣小队”几乎都是真实的。 尼玛扎堆带叔叔杨培去朝圣是真实的,怀孕的孕妇是真实的,家里盖房死人、欠了一屁股债的小女孩一家三口是真实的,一贫如洗的屠夫也是真实的。 说服这些人来演电影并不难,他们虽不知电影为何物,但是参加这次演出,是有比较可观的报酬可以拿的。

艺术片的环境越来越糟糕了 《冈仁波齐》和《皮绳上的魂》共投资三千万。 几年前,张杨手里握着这两个项目,他找到了一个做房地产商的好哥们,这位朋友实力雄厚,用张杨的话来说,这位房地产商很认可项目的艺术价值。所以无偿地、不计报酬地赞助了750万。 这750万作为启动资金,张杨找到了昔日的合作伙伴兼好友李力,李力是和力辰光的董事长,他又拉来了乐视影业。 张杨与李力曾合作过《飞越老人院》。不过李力投资《飞越老人院》的时候,还是金融界人士。当年,他听说老朋友张杨要拍部“老人家”的电影,但是投资遇到了问题。于是,俩人在深圳碰了一次面,李力觉得这是“非常好的一件事”,就决定投资了。

《飞越老人院》剧照 《飞越老人院》并没有让李力赚钱。几年后,他却再次与张杨合作了两部“看起来不会卖”的西藏电影。理由还有当年那条“对社会是一件好事”,另一个原因源自私人朋友关系:对“张杨导演很执着地做自己想做的电影”的尊敬之情。 “我们之间有一种信任,一种默契,他那时就说‘我来给托底’就行了,你可以弄。有这一句话我就感觉可以拍了。这事儿要搁在别的公司,这种操作方式是比较难的。”张杨聊起现在导演找投资,都要先做个PPT什么的,要经过公司策划部或者说市场部、宣发部各个部来评估“市场行不行”。 “如果这样操作,出来的电影基本是符合市场需求的,但是很难有创新”。 “创新”这个词,也是李力在采访中屡次聊到的。“就像我们做《小时代》,也是一种创新,当年我们并不知道它会是什么样的。这和我们投资张杨导演的片子的道理相同。我认为,张杨是一个成熟的导演。《飞越老人院》是中国第一部真正意义的老年电影。《冈仁波齐》这种题材行业里也没有。这一点,让我们觉得有激情”。

左三为和力辰光董事长李力 对于激情之余,如何盈利的问题,李力和长期的合作伙伴乐视影业的CEO张昭试图走出一些新模式。最基本的概念是,《冈仁波齐》要长线放映,然后一个城市一个城市的放。 “要增大排片,那就有肉大家一起吃。”在记者的追问下,李力做了一个“假设”:“参与进来的院线都是股东,就算是收一百块钱,也要大家一起分”。 在这个模式中,最辛苦的是张杨,他要进行为期半年的城市路演。“这个过程很痛苦、很烦躁,没办法,这是我的工作,而且还要特别认真地对待。但其实我想说的、我的态度都在电影里面了”。 年近五十的张杨,在中国电影行业里摸爬滚打二十多年,现在提到做艺术片,他觉得越来越难了。电影公司都要上市,账面要好看,整体都比较排斥文艺片,已经形成了一个恶性循环。他举了一个王小帅的《闯入者》的例子,“当时很多观众想看,但根本没有排片”。 更关心票房成绩的李力,心里也没底,“艺术片有艺术片的玩法,有它自己的渠道,我们试图用大数据分析这些受众,但现在还没有找到精准的人群,”在聊完大数据、互联网生态后,关于《冈仁波齐》的受众群,李力承认,这一切“还处在两眼一抹黑的状态”。 而据说,《冈仁波齐》在各个城市上映以及在网络上播放后,大数据会找到文艺片的大概目标人群。 他们会得到这些人群的具体“面貌”,比如更多是在从事什么行业,属于什么阶层,或者平时有什么爱好。 此外,《冈仁波齐》也将在全球发行,今年5月份,也就是本月,影片将在美国纽约的MOMA院线上映,并且很快也要在日本上映。

张杨近照 拍个票房几亿的商业片也没多难 张杨的上一部作品还是四年前的《飞越老人院》,隔得有点久。他说2012年后,一直在思考,在想自己是不是走偏了。结果是,他对记者承认说“《无人驾驶》和《飞越老人院》稍微跑偏了一点”,而他其余的作品,都是按照自己的创作思路来的,并且自己都很喜欢。 张杨和蔡尚君、刁亦男是好哥们,后面的两位分别执导过《人山人海》和《白日焰火》。三个人都是艺术片领域有所建树的导演,也都获过国际大奖,而像《白日焰火》,不仅获了奖,还卖了钱。三人聚在一起的时候,有时候会讨论应该拍什么样的电影。“按照自己的思路和初衷来拍,也是有出路的”。这是他们得出的答案,面对记者,张杨又继续说,“在现在的市场环境下,如果要捣鼓出‘一部票房几亿’的电影,也不是特别困难的事儿”。 在张杨的身上,有一个被大家强制冠上去的标签,大家“人云亦云”地把他定位为可以兼顾“商业与艺术”的导演。但一个拍了20多年电影的导演,经历过行业的起步和快速发展,是没有办法用简单的标签来概括的。而对于这种评价,张杨也并不太认可,他在我们的采访中,主动质疑起这种简单粗暴的贴标签行为。 “不知道什么时候起,大家给了我这样的评价”。

张杨在和力辰光的上市答谢会上 张杨还有另一个身份。从西藏拍完两部电影回来后,他成为“和力辰光”的艺术总监,“其实就是帮老板去做一些判断。因为像他(指李力)弄的项目很多,有二次元的动画,《心理罪》这种类型片,或者其他的一些符合常规的电影剧本,我起码还是能提出观点和看法,包括对电影的整个判断还是有的”。 2016年4月8日,因“小时代系列”在行业内闻名的和力辰光在新三板上市。张杨和郭敬明去站台,两种完全不同类型的导演站在同一个舞台上,庆祝公司上市。 活动结束,一个可能飞回上海的豪宅,想着怎样运转商业,如何把新作《爵迹》做大。 另一位关心“怎么让艺术片走上良性循环的道路”的张扬,或许已经回到了大理,过起了客栈小老板的日常。 来源:腾讯娱乐 新片场 新片场,是国内最大的影视创作人社区。每天提供影视干货、幕后剖析、行业资讯、以及实用的教学技巧,帮助每一位创作人成长。我们提供4K无水印无广告的视频承载,帮助创作人实现个性化的个人作品集。在这里,你可以找到最合适的创作人;在这里,用作品打动世界!返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

| 今日新闻 |

| 推荐新闻 |

| 专题文章 |